まずはかんたんに紹介!生成AIってなに?

生成AI(Generative AI)は、文章やイラスト、音声、プログラムのコードなどを自動で作ることができる、例えるならとても賢いコンピュータのような存在です。たとえば、「ネコのイラストを描いて」や「英語の宿題のヒントを教えて」とお願いすると、それに合ったものを作ってくれるのが特徴です。

最近では、会社や学校などいろいろな場所で使われるようになってきていて、時間やお金を減らしながら、仕事や勉強をもっとスムーズに進めるのに役立っています。

この記事では、「生成AIって実際にどんなふうに使われているの?」「どんな仕事に使えるの?」「いいところと注意点は?」といった疑問に対して、高校生にもわかりやすく説明していきます。

読み終わるころには、生成AIがどれだけ便利で、これからの社会にどんなふうに関わってくるのかを、しっかりイメージできるようになるはずです。

生成AIとは?どうして注目されているの?

今までのAIは、すでにあるデータを分析して答えを出すのが得意でした。でも、生成AIは新しい文章や絵、音声などを「作る」ことができます。たとえば、AIに「旅行の計画を立てて」と頼むと、日程や行き先を考えてくれるといった使い方もあります。

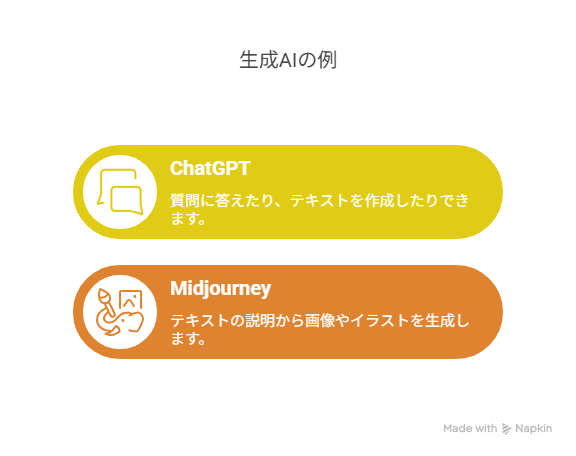

ChatGPTは、質問に答えたり、作文やメールの文章を作ったりできます。MidjourneyというAIは、言葉で説明されたイメージを元にして、絵やイラストを作ってくれます。これらのツールは特別な知識がなくても使えるようになってきたので、多くの人にとって身近な存在になっています。スマートフォンやパソコンがあれば、誰でもAIの力を体験できる時代になっているのです。

どんな仕事で使われているの?

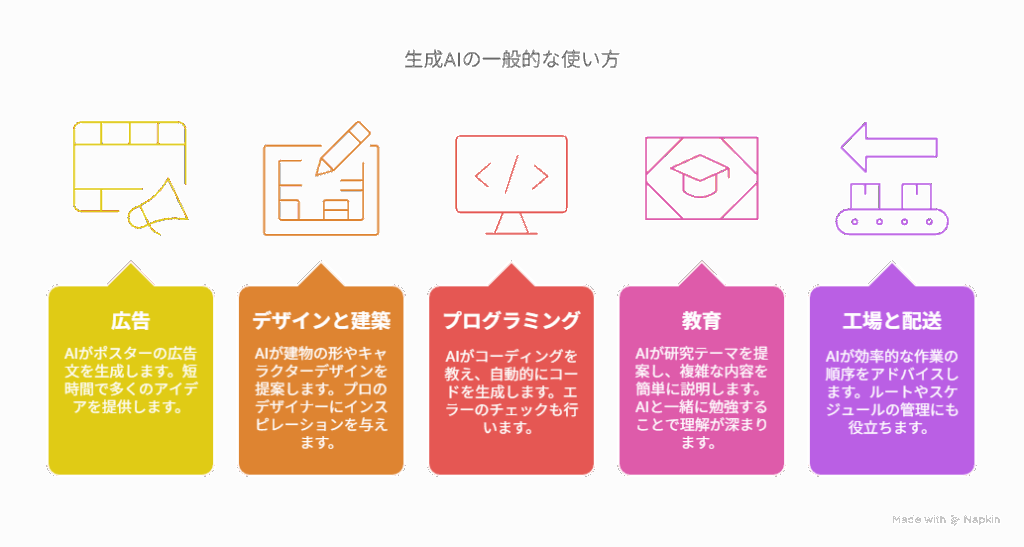

いろいろな仕事で生成AIが使われ始めています。ここでは代表的な使い方をいくつか紹介します。

-

広告の仕事:お店のポスターやCMの文章をAIが考えてくれます。短時間でたくさんのアイデアを出せるので、忙しいときにも便利です。

-

デザインや建築:建物の形を提案したり、アニメキャラの外見を考えたりできます。 プロのデザイナーがアイデアを出すときの参考にもなります。

-

プログラミング:コードの書き方をAIが教えてくれたり、自動でコードを作ってくれたりします。エラーのチェックもしてくれるので、ミスを減らすこともできます。

-

教育の場面:自由研究のテーマを考えたり、難しい内容をわかりやすく説明してくれます。AIと一緒に勉強することで、理解が深まることもあります。

-

工場や配送の仕事:どんな順番で作業をすれば効率がよいか、AIがアドバイスしてくれます。物を運ぶルートや時間の管理にも役立ちます。

また、ニュース記事の作成、音楽や動画の編集など、クリエイティブな分野でも活躍しています。AIがあれば、今まで1人では難しかった作業もスムーズに進められるようになります。

メリットと注意点

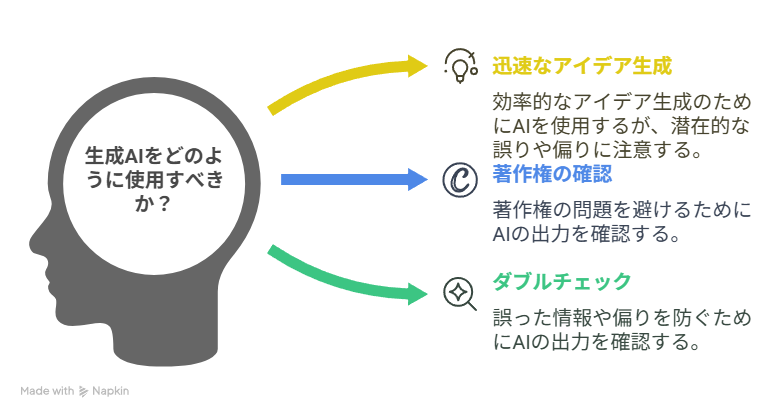

生成AIのよいところは、短時間でたくさんの案を出してくれることです。人がやるより早くて便利なことが多いです。想像力を広げたり、作業の手助けをしたりするので、とても頼りになります。

でも気をつけないといけないこともあります。

-

間違った情報を本当のように出してしまうことがある(これを「ハルシネーション」といいます)

-

使ったデータに偏りがあると、不公平な結果が出ることがある(たとえば、一部の人を誤解させる表現など)

-

他の人の作品と似たものを作ってしまうことがある(著作権の問題)

そのため、AIが出した答えをそのまま信じるのではなく、しっかり確認することが必要です。人が最終的に内容をチェックする「ダブルチェック」がとても大切なのです。

上手に使うためのポイント

生成AIをうまく使うには、次のような工夫が必要です。

-

AIが出した内容を人がチェックすること:すべてをAIに任せるのではなく、人が責任を持って確認しましょう。

-

小さな仕事から始める:最初は簡単なことから試して、慣れてきたら少しずつ使う場面を広げるのが安心です。

-

使い方を学ぶことが大事:プロンプト(AIへの指示)の出し方によって、結果が大きく変わります。うまく使えるように、少しずつ練習してみましょう。

-

著作権やプライバシーも大切に:AIを使って作ったものにも、他人の権利が関わることがあります。正しい知識を持って使うことが重要です。

学校の勉強と同じように、正しく学んで正しく使うことが、安全で便利な活用への第一歩です。

日本での使われ方とこれからの動き

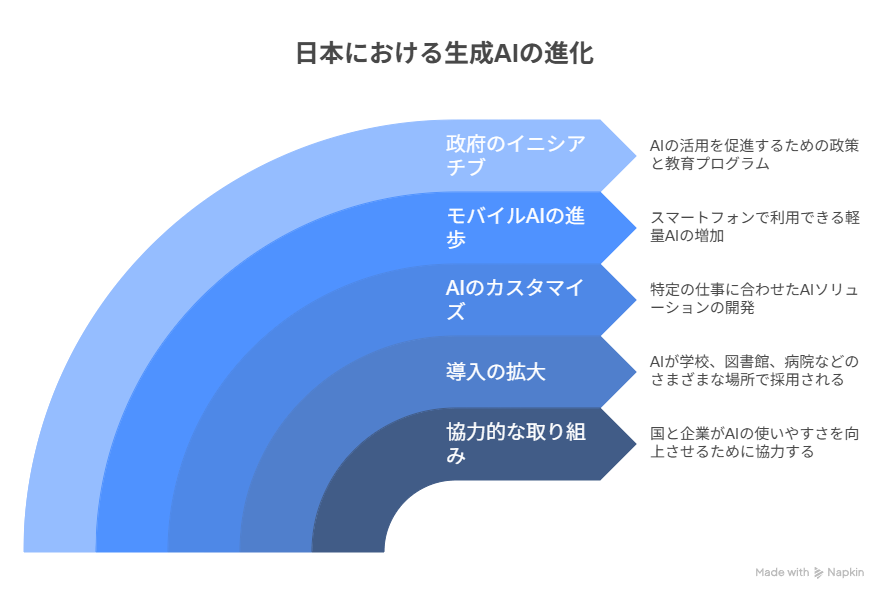

日本でも、少しずつ生成AIが広まっています。国や会社が協力して、もっと使いやすくする取り組みも始まっています。学校や図書館、病院など、さまざまな場所でも導入されはじめています。

これからは、特定の仕事に合わせたAIや、スマホでも使える軽いAIが増えてくると考えられています。たとえば、店員さんの代わりに接客するAI、書類作成を手伝うAIなどがもっと身近になります。

また、日本の政府も生成AIの技術をもっと活用するために、ルールや教育プログラムを整えようとしています。これからの社会では、AIをうまく使えることが大きな力になると考えられているのです。

まとめ

生成AIは、仕事のやり方や社会の仕組みを大きく変える力を持っています。文章を書く、絵を描く、音楽を作る、プログラムを組むなど、さまざまなことがAIで簡単にできるようになるかもしれません。

今から、この技術にふれておくと、将来の進路や仕事を考えるときに役立つかもしれません。たとえば、AIを使って勉強の要点を整理したり、レポート作成のヒントをもらったりすることもできます。自分の興味があることとAIの関係を考えてみると、新しい可能性が見えてくるはずです。

身近なところでも使われているので、ぜひ興味を持って見てみてください。たとえば、YouTubeの字幕、ゲームのキャラクターデザイン、スマホの写真加工なども、実はAIの力が使われていることがあります。少しずつ知識を広げて、自分なりのAIとの付き合い方を見つけていきましょう。

コメント