【生成AIとは】

最近話題の生成AI(Generative AI)は、コンピューターが大量のデータを学習し、文章・画像・音楽・動画などを自動で作り出す人工知能技術です。

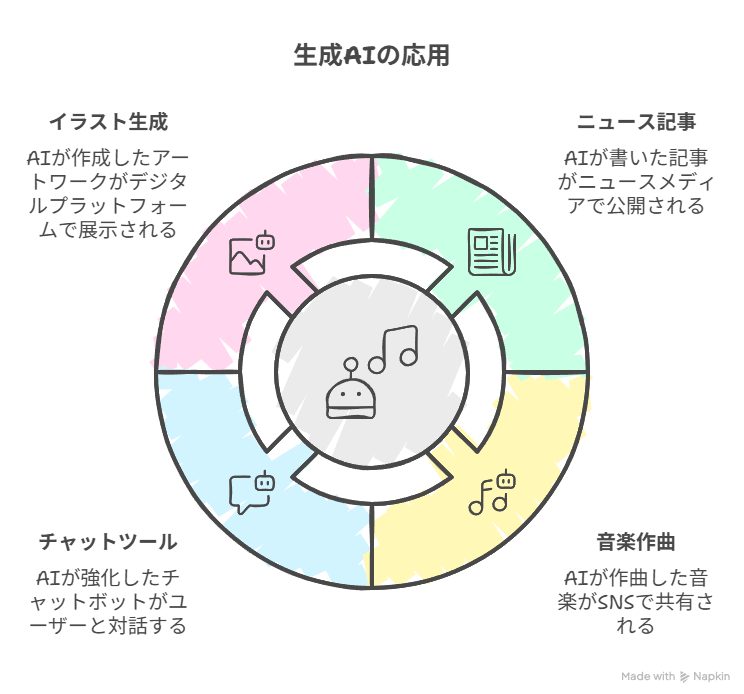

チャットツールやイラスト生成アプリなど、私たちの生活に身近なサービスでも活用が進んでいます。たとえば、AIが書いた文章がニュース記事に使われたり、AI作曲の音楽がSNSで話題になったりと、さまざまな場面で活用されています。

生成AIは、便利なツールとしてだけでなく、人間の創造力を支えるパートナーでもあります。今後ますます重要性が高まると予想されるため、その仕組みや正しい使い方を理解することが大切です。

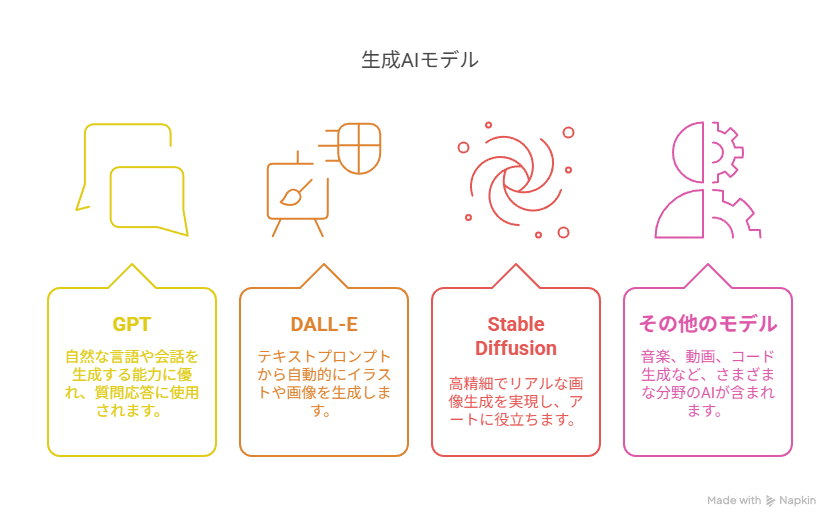

【代表的な生成AIモデル】

以下は、広く使われている生成AIの代表例です。

-

GPT(ChatGPTなど):自然な文章や会話を生成する能力に優れ、質問応答や翻訳、要約などに利用されます。

-

DALL-E:テキストをもとにイラストや画像を自動生成する画像生成AIです。

-

Stable Diffusion:高精細でリアルな画像生成を実現するモデルで、アートやデザイン分野でも活躍しています。

-

その他のモデル:音楽制作(例:AIVA)、動画生成(例:Runway)、コード作成(例:GitHub Copilot)など、多岐にわたる分野に特化したAIも存在します。

用途に応じた適切なモデルの選択が、効果的な活用のカギとなります。

【生成AIの活用分野】

生成AIは、以下のような幅広い分野で活用が進んでいます。

-

日常生活:旅行プランの作成、日記のサポート、アイデア出しなど。

-

教育:授業資料やテスト作成、個別学習の支援、採点補助などに利用されています。

-

医療:診断補助、新薬開発、カルテや記録の自動作成など。

-

エンタメ:ゲームのシナリオ作成、音楽や動画の生成、キャラクター設定など。

-

ビジネス:広告コピーや商品説明の作成、SNS運用、資料作成の支援など。

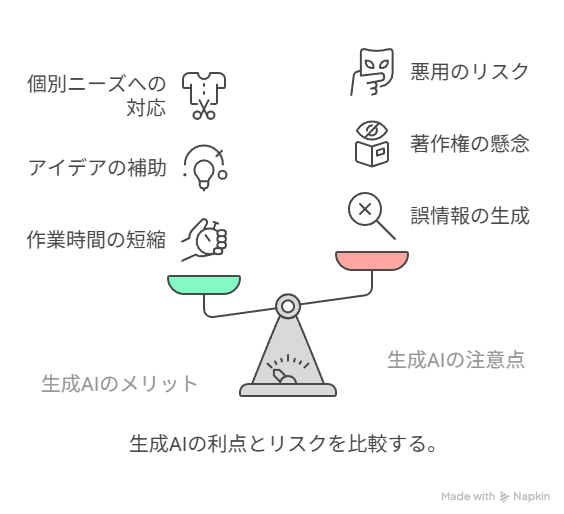

【生成AIのメリットと注意点】

<メリット>

-

作業時間の短縮

-

アイデアの補助や創造力の支援

-

個別ニーズに合わせたコンテンツ生成

-

人件費や制作コストの削減

<注意点と対策>

-

誤情報の生成:情報の真偽を確認し、信頼できる情報源と照合する

-

著作権やプライバシーの懸念:出力の使用目的に注意し、必要に応じて権利確認を行う

-

コンテンツの類似性:他人の作品に似すぎていないかチェックする

-

悪用のリスク:不正利用を避け、倫理的な使用を心がける

AIの出力結果を鵜呑みにせず、必ず人間の目で確認し、責任を持った活用を行いましょう。

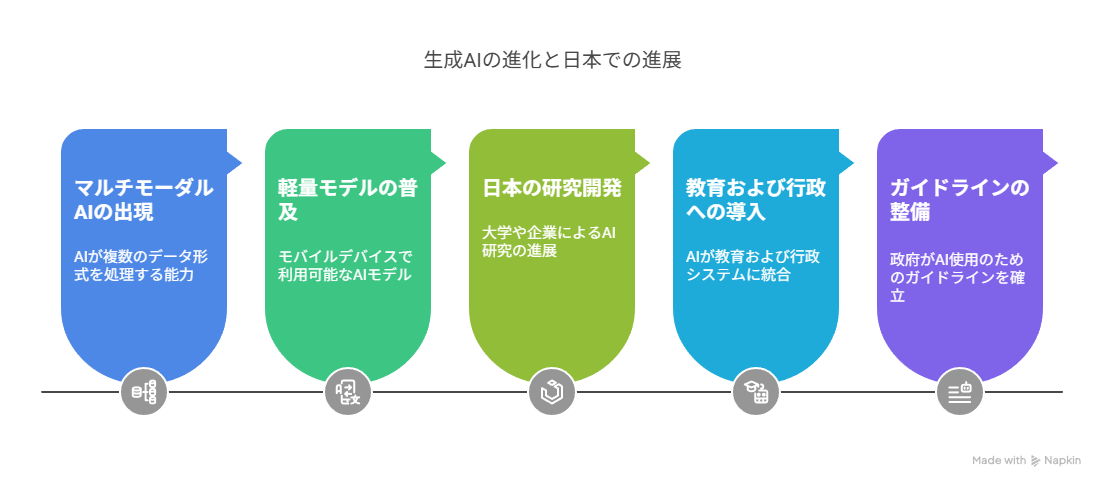

【生成AIの未来と日本での動き】

-

マルチモーダルAIへの進化:テキスト、音声、画像、動画など、複数の情報形式を統合して処理・生成できるAIが登場。

-

軽量かつ高速なモデルの普及:スマートフォンやタブレットでも手軽に使える環境が整ってきています。

-

日本の取り組み:大学や企業による研究・開発が進み、教育・行政での導入も拡大。政府や関連団体によるガイドラインの整備も進行中です。

【生成AIとの付き合い方】

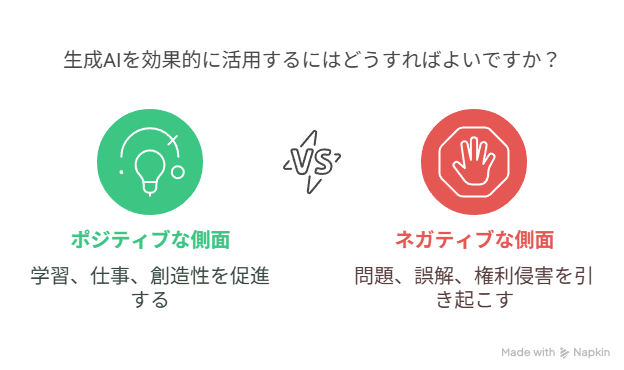

生成AIは学びや仕事、創作活動に役立つ心強いツールですが、誤った使い方をすればトラブルや誤解、権利侵害につながる恐れもあります。

以下の姿勢を大切にしましょう:

-

技術の特性と限界を理解する

-

倫理やルールを守る

-

不安があるときは信頼できる人に相談する

まずは身近なシーンで小さく試してみて、AIの可能性と注意点を自分の中で体感することが重要です。

【まとめ】

生成AIは、文章や画像、音楽、映像などを自動で生み出す技術であり、私たちの生活や仕事の中でますます身近な存在になっています。代表的なモデルとしては、ChatGPT、DALL-E、Stable Diffusionなどがあり、目的に応じた選択がポイントです。

メリットとしては、生産性の向上や創造的な作業の支援が期待できますが、一方で誤情報や権利侵害のリスクもあるため、適切な判断と活用姿勢が求められます。

今後はさらに高度なAIが登場し、社会全体での活用が進んでいくと予想されます。まずは正しく理解し、小さなことから活用を始めてみましょう。生成AIは、未来を共に築く大切なパートナーです。

コメント